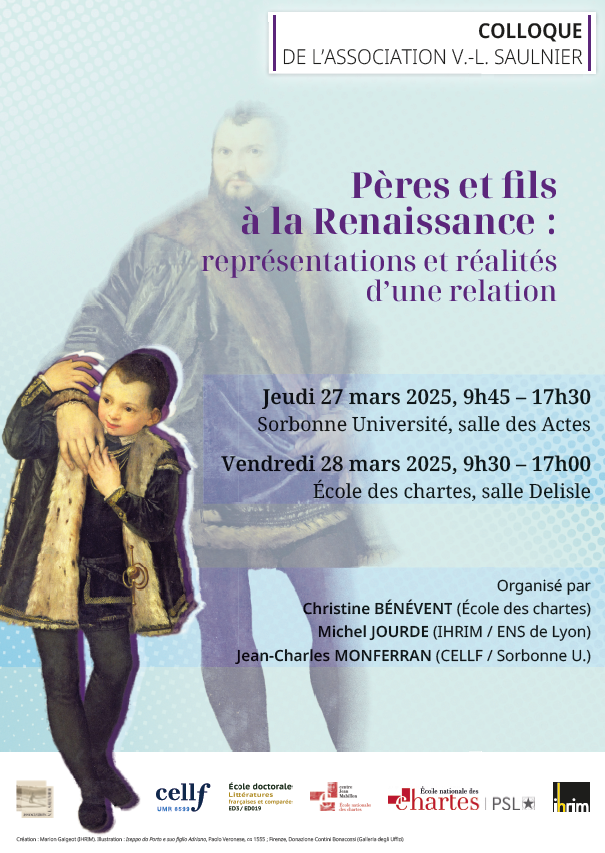

D’après l’Histoire des pères et de la paternité, la Renaissance marquerait une étape fondamentale dans l’histoire des pères, sous l’influence conjuguée de facteurs juridiques, intellectuels, politiques, sociaux et religieux. Se trouveraient alors réunies les conditions nécessaires à « l’âge d’or de la monarchie paternelle » qui s’épanouit au XVIIe siècle. L’historiographie récente, en renouvelant la perception du père au Moyen Âge, incite à nuancer une telle approche et il s’agira ici d’interroger à nouveaux frais la spécificité de la relation entre les pères et leurs fils. Pour ce faire, on questionnera certaines des représentations de cette relation, leur éventuelle nouveauté ou leur évolution sur la période, sans pour autant détacher celles-ci des réalités sociales, juridiques et politiques.

Évènement terminé

Jeudi 27 mars 2025 - Vendredi 28 mars 2025

- Sorbonne Université, salle des Actes (jeudi 27 mars)

- École nationale des chartes - PSL, salle Delisle (vendredi 28 mars)

Inscription à la journée organisée à l’École (28 mars)

Argumentaire

Si l’on en croit l’Histoire des pères et de la paternité (1990, éd. augmentée 2000), la Renaissance marque une étape fondamentale dans l’histoire des pères, sous l’influence conjuguée de facteurs juridiques (harmonisation des droits coutumiers, canonique et romain), intellectuels (redécouverte de l’Antiquité, dont les hommes de la Renaissance se considèrent comme les héritiers), politiques (le roi père de son royaume), sociaux (le père garant de la stabilité familiale) et religieux (Réforme et Contre-Réforme engagent chacune une redéfinition du rôle dévolu au père). Se trouveraient alors réunies les conditions nécessaires à « l’âge d’or de la monarchie paternelle » qui s’épanouit au XVIIe siècle, où le père, totalement incontesté, engendre, nourrit, éduque, instruit et transmet l’héritage.

Si l’historiographie récente a profondément renouvelé la perception du père au Moyen Âge et incité à nuancer une telle approche, il s’agira ici d’interroger à nouveaux frais la spécificité de la relation qu’entretiennent les pères et leurs fils : l’éclosion des gender studies, qui ont conduit à repenser en profondeur l’histoire des femmes, incite aussi à réfléchir sur le masculin et les masculinités. C’est dans ce cadre que l’on se propose d’interroger la singularité de cette relation à la Renaissance, singularité qui n’exclut pas la pluralité tant peuvent être variés les modes de paternité et de filiation – biologique, spirituelle, patrimoniale, adoptive, légitime ou illégitime… La perspective sera d’interroger certaines des représentations de cette relation spécifique, leur éventuelle nouveauté ou leur évolution sur la période, sans pour autant détacher celles-ci des réalités sociales, juridiques et politiques.

Qu’est-ce qu’un père ? Qu’est-ce qu’un fils ? Qu’est-ce que la fonction paternelle ? Comment le père fait-il (au double sens de concevoir et de former) un fils ? Qu’est-ce qui fonde la filiation, reconnue ou rejetée ? Quelles transmissions, acceptées ou dénoncées, légitimes ou illégitimes, unissent ou séparent les pères et les fils ? Que peut faire le fils de l’héritage paternel ? Quels sont, à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, les modèles de cette relation et comment les hommes (et les femmes ?) composent-ils avec ces modèles dans les réalités mouvantes de leur famille, de leur métier, de leur ancrage social, religieux, politique ou intellectuel ? Telles sont quelques-unes des questions qui pourront être soulevées, à travers des interventions qui pourront porter, par exemple, sur les arts visuels (représentations des pères et des fils, notamment dans les portraits de famille), le théâtre, tragique ou comique, propice à l’anayse de cette relation et de ses dysfonctionnements, certains métiers (activités professionnelles se transmettant de père en fils, comme dans les dynasties d’imprimeurs par exemple), les offices et leur transmission, les cadres juridiques (enjeux pour la définition de la noblesse, question de la bâtardise), les discours sur la procréation et sur la naissance, les confessions religieuses (le rapport au Père / père dans le catholicisme, dans le protestantisme), les modes d’écriture privilégiés de cette relation (les correspondances familiales, les textes d’humanistes mettant en scène ces parentés de façon symbolique ou non), la confrontation au deuil (du père, mais aussi du fils), la littérature géographique (les autres sociétés humaines offrent-elle d’autres modèles de relation pères-fils ?).

Consulter le programme (version PDF)

Programme du colloque « Pères et fils à la Renaissance : représentations et réalités d’une relation »

Télécharger

Comité d’organisation

- Christine Bénévent (École nationale des chartes - PSL – Centre Jean Mabillon) : christine.benevent@chartes.psl.eu

- Michel Jourde (ENS de Lyon – IHRIM) : michel.jourde@ens-lyon.fr

- Jean-Charles Monferran (Sorbonne Université – CELLF) : jean-charles.monferran@sorbonne-universite.fr