Entré dans le hall, une fois passée la porte automatique, c’est par la statue en pied de l’impératrice Marie-Thérèse et par le buste de l’un de ses successeurs, François-Joseph, que l’on est accueilli ; dans chaque bureau trônent les portraits des membres de la dynastie Habsbourg : il ne fait pas de doute, on est bien aux Archives nationales d’Autriche, les Österreichisches Staatsarchiv. Entre les mois de février et d’avril 2025, j’ai eu la chance d’y effectuer un stage, au sein du département des archives anciennes, les Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Archives de la Maison Habsbourg, de la Cour et de l’État).

Par Luc Grosshans, élève en 4e année du cursus d'archiviste paléographe.

Cette représentation idéalisée de la fondation par Marie-Thérèse des Haus-, Hof- und Staatsarchiv, par Carl Peyfuss, est visible dans l’escalier d’honneur © Wikipédia

Les Österreichisches Staatsarchiv sont les héritières d’une longue histoire, encore lisible à travers l’organisation de leurs fonds.

Elles trouvent leur origine dans les archives familiales des archiducs d’Autriche habsbourgeois, et notamment leurs titres de possession. C'est à partir du règne de Maximilien Ier que se fait jour la volonté de réunir à Vienne ces archives alors réparties dans les différentes résidences des Habsbourg. Cette entreprise n’aboutit véritablement que sous Marie-Thérèse, qui fonde le premier service d’archives centralisé, en 1749, dans le contexte de la Guerre de Succession d’Autriche. En cela, son entreprise est significative du poids politique donné aux archives, qui constituent des preuves de ses droits domaniaux. Officiellement fondées en 1945, les Staatsarchiv comportent cinq départements :

- les Haus-, Hof- und Staatsarchiv, au sein desquels sont conservés la plupart des fonds relatifs à l’Ancien Régime. Contrairement à l'archivistique française, pour laquelle la fin de l'Ancien Régime est marquée par la Révolution, l'archivistique autrichienne la fixe à l'année 1918, date de la chute de l'Empire austro-hongrois ;

- les Finanz- und Hofkammerarchiv (Archives des finances et de la chambre des comptes) se sont constituées autour de l’ancienne chambre des comptes (Alte Hofkammer), créée par Ferdinand Ier en 1527, et des institutions qui lui ont fait suite : la chambre des comptes réformée par Marie-Thérèse d’Autriche, en 1749, et le ministère des finances, mis en place en 1848 ;

- les Kriegsarchiv (Archives de la guerre) sont issues du service d’archives fondé en 1711 par le prince Eugène de Savoie pour conserver les documents produits par le conseil de la guerre (Hofkriegrat). À partir de 1889, les archives de la guerre centralisent l’ensemble des documents produits par des institutions militaires et par la chancellerie du conseil de la guerre, puis par le ministère de la guerre ;

- les Allgemeines Verwaltungarchiv (Archives de l’administration générale) se posent en département complémentaire des précédents. Il rassemble les archives qui ne touchent ni à la cour, ni aux finances, ni aux affaires militaires. Ce regroupement des compétences judiciaires et d’administration intérieure est un héritage de l’organisation de la monarchie autrichienne au xviiie siècle, date à laquelle les deux domaines étaient répartis entre la chancellerie d’État autrichienne (Staatskanzlei) et la chancellerie de cour autrichienne (Hofkanzlei). Cette distinction perdure sous différentes formes jusqu’à la chute de la monarchie et continue de se refléter dans l’organisation des archives. Il faut noter que ce département a souffert de pertes considérables suite à l’incendie du Palais de Justice, en 1927 ;

- les Archiv der Republik (Archives de la République) constituent le département le plus récent des Staatsarchiv, et paradoxalement le plus conséquent, avec ses 100 km.l. Créé en 1983, il rassemble les archives produites sous la Première République (1919-1938), la période nationale-socialiste (1938-1945) et la Seconde République (1945 à nos jours). Y sont conservées non seulement des archives historiques, des archives intermédiaires (Zwischenarchiv), mais également des archives électroniques. Depuis le début des années 2000, ces dernières sont prises en charge par le système d’archivage électronique ELAK (contraction d’Elektronischer Akt), dans le cadre du projet fédéral de dématérialisation de l’administration (papierloses Büro).

Les départements des Staatsarchiv sont répartis sur deux sites. Les archives anciennes sont installées dans un bâtiment construit entre 1899 et 1902, à la demande de François-Joseph Ier. Situé sur la Minoritenplatz, il prolonge le bâtiment de la chancellerie d’État auquel il est relié par une façade en trompe l’œil en style baroque. Les onze étages de magasin sont réalisés en fer afin, pensait-on, d’éviter les incendies. Le second site, où sont conservées les archives postérieures à 1918 – à quelques exceptions près –, a été érigé entre 1981 et 1986, dans la rue Nottendorfer. Plus moderne, il accueille les services de la direction générale des archives et les ateliers de restauration.

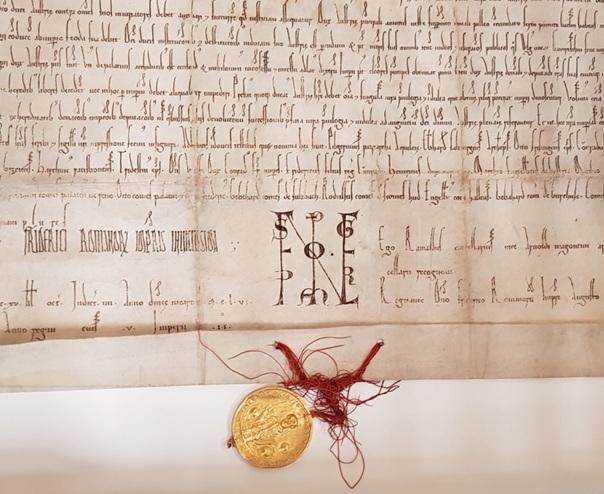

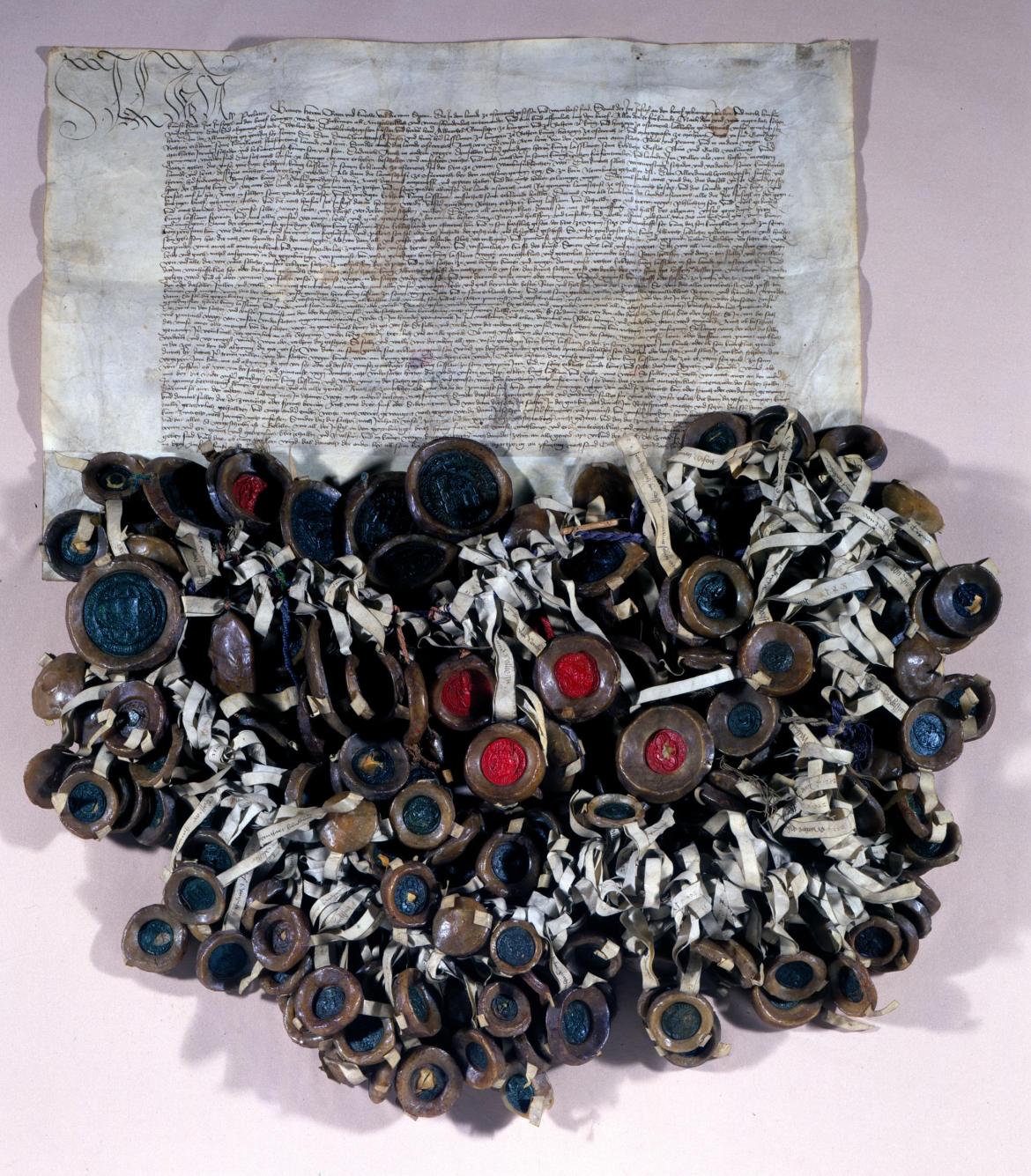

Parmi les fonds conservés aux Haus-, Hof- und Staatsarchiv, celui consacré aux chartes (Urkunden) est l’un des plus importants. Il réunit des documents constitutifs de l’histoire du Saint-Empire et de celle de l’Autriche comme ce diplôme de Louis le Pieux de 816[1], le Privilegium majus de 1358-1359[2], la Ligue de Mailberg de 1451 (avec ses 254 sceaux pendants)[3], ou encore deux exemplaires du traité signé à l’issue du Congrès de Vienne (1815)[4].

La préciosité intrinsèque de ces pièces est renforcée par un mode de conservation spécifique : chaque charte est conditionnée dans un carton individuel, rangé dans des caisses métalliques, imaginées au xixe siècle pour s’insérer dans la tradition des coffres d’archives médiévaux. Si elles s'avèrent aujourd'hui peu pratiques, ces caisses devaient, à l'origine, faciliter l'évacuation des documents en cas de conflit.

Le fonds relatif aux archives de la famille Habsbourg est symboliquement conservé à l’étage noble. On y trouve aussi bien des collections consacrées aux principaux membres de la dynastie (Maximilien du Mexique, le Kronprinz Rodolphe, etc.) que des objets inattendus comme c’est le cas d’une aiguille d’acupuncture ayant appartenu à Maximilien Joseph d’Autriche-Este !

Les Haus-, Hof- und Staatsarchiv conservent également des fonds et dépôts privés, à l’image de celui de l’Ordre de la Toison d’or, pour la consultation duquel une autorisation est encore nécessaire. De manière générale, l’organisation actuelle des fonds est essentiellement le produit d’une ventilation artificielle des archives, fondées sur un classement thématique (Pertinenzprinzip) plutôt que sur un classement par services producteurs (Provenienzprinzip), ce qui y rend parfois complexe la recherche.

Les travées où sont conservées les archives privées de la famille Habsbourg sont surnommées Kaiserboxen en raison des grilles en fer forgé dues à l’entreprise d’Ignaz Gridl, la même qui avait réalisé la serre pour les palmiers du parc de Schönbrunn (Palmenhaus) © Luc Grosshans

Lors de mon stage, j’ai contribué à la description du fonds de varia relatif aux rapports diplomatiques avec la France révolutionnaire et impériale

Les Haus-, Hof- und Staatsarchiv sont également connues pour l’ampleur de leurs fonds consacrés aux affaires étrangères. Lors de mon stage, j’ai contribué à la description du fonds de varia relatif aux rapports diplomatiques avec la France révolutionnaire et impériale[5]. Il s’est agi d’effectuer une rétroconversion (transposition au format numérique) des instruments de recherche manuscrits dans le système d’information archivistique Scope. Cette opération constitue une occasion de compléter et de corriger les anciennes descriptions, mais également d’effectuer un reconditionnement des archives.

Une telle immersion permet de (re)découvrir les coulisses de la Contre-Révolution, de feuilleter la correspondance de Napoléon Ier avec Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord[6], de lire des copies de chants satiriques viennois sur l’Empereur des Français[7], ou encore de suivre les étapes de la saisie des archives autrichiennes, en 1809, envoyées au Palais des archives à Paris[8].

Ce travail de longue haleine, puisqu’il s’agit de décrire le fonds pièce après pièce, est confié aux stagiaires français depuis de nombreuses années. En effet, la majorité des documents y sont rédigés en français, alors langue des diplomates. Il n’est pas rare, néanmoins, d’y trouver des documents rédigés en allemand, dans leur écriture spécifique : la Kurrentschrift, employée entre le xvie siècle et 1941.

Le fonds des Frankreich Varia réserve parfois d’étonnantes surprises, comme cette lettre par laquelle un ouvrier en draperie parisien demande à l’empereur son soutien pour installer son entreprise en Autriche et lui fait parvenir quelques échantillons (30 août 1781, AT-OeStA/HHStA StAbt Frankreich Varia 39-6-12) © Luc Grosshans

Les Staatsarchiv entretiennent d’importantes relations avec les services d’archives étrangers : des liens sont tissés avec les institutions turques pour étudier les fonds d’archives ottomanes ; depuis 1921, une délégation d’archivistes hongrois travaille en permanence aux Staatsarchiv, héritage de la double monarchie austro-hongroise (kaiserliche und königliche Monarchie) ; enfin, un programme de recherche sur le fonds du Conseil aulique d’Empire (Reichshofrat) est porté par l’Académie des sciences de Göttingen, en lien avec l’Académie des sciences et l’Université de Vienne[9]. C’est dans ce contexte que, lors de ma troisième semaine de stage, j’ai pu participer à la visite de la directrice des Archives royales du Maroc. Cette rencontre a notamment été l’occasion d’échanger sur l’histoire commune des deux pays, marquée par la signature de trois traités successifs entre 1783 et 1835.

Les Haus-, Hof- und Staatsarchiv sont régulièrement sollicitées dans le cadre de l’organisation d’expositions temporaires. J’ai ainsi pu assister à la réalisation du constat d’état à l’occasion du prêt de deux documents au château de Hof, pour une exposition consacrée au prince Eugène de Savoie : le premier, un acte de confirmation des propriétés du prince Eugène pour les terres de Baranyavar, Vörösmarton et Raczkeve[10] ; le second, un volume du journal de l’empereur Charles VI (particulièrement difficile à lire), présenté à la page de l’annonce du décès du prince Eugène[11].

Ce stage à Vienne a été l’occasion de visiter les Wiener Stadt- und Landesarchiv, qui conservent également d’importants fonds, notamment celui de la surveillance policière du xixe au xxe siècle, et de magnifiques chartes, à l’image de celle de Maximilien Ier organisant la pêche sur le Danube, ornée de superbes aquarelles[12]. Ce service contribue particulièrement à la diffusion des connaissances historiques grâce à un Wiki consacré à Vienne. Ce site constitue d’ailleurs un utile guide de voyage, car, outre ses archives, Vienne, ce sont aussi des musées mondialement connus, des ruelles historiques aux façades baroques et des cafés où il fait bon boire un Einspäner et déguster un Kaiserschmarrn pour se réchauffer.

Pour en savoir plus

- Guide des archives nationales autrichiennes à l’usage du lecteur francophone, coll. « Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchiv », Vienne, 1995 [en ligne].

- Hochedlinger (Michael), Österreichische Archivgeschichte vom Spätmittelalter bis zum Ende des Papierzeitalters, Vienne, 2009.

- Les « Trésors autrichiens ». Les Archives nationales autrichiennes, Vienne, 1996.

- [1]AT-OeStA/HHStA UR AUR 1 (<https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?id=27590>).

- [2]AT-OeStA/HHStA UR AUR 187 (<https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?id=29082>).

- [3]AT-OeStA/HHStA UR AUR, 1451 X 14 (<https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1919631>).

- [4]AT-OeStA/HHStA UR AUR, 1815 VI 9 (<https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1839393>).

- [5]AT-OeStA/HHStA StAbt Frankreich Varia 45 à 63.

- [6]AT-OeStA/HHStA StAbt Frankreich Varia 56-11-12, Satireschrift betitelt „Napoléon und das Echo“, 1804.

- [7]AT-OeStA/HHStA StAbt Frankreich Varia 56-9 et 10.

- [8]

AT-OeStA/HHStA StAbt Frankreich Varia 61. Voir à ce propos : Maria Pia Donato, « L’archivio del mondo : quando Napoleone confisco la storia », Bari-Roma, 2019 ; « Les archives du monde : quand Napoléon confisqua l’histoire », trad. fr. Carole Walter, Paris, 2020.

- [9]Il s’agit de décrire les deux ensembles des « Alten Prager Akten » et des « Antiqua » puis, à terme, d’employer l’HTR sur un ensemble plus conséquent d’actes, voir : <https://reichshofratsakten.de/>.

- [10]AT-OeStA/FHKA SUS KuR C-1791.3 <https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2570973>.

- [11]AT-OeStA/HHStA HausA Sammelbände 2-17 (<https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?id=2818430>).

- [12]Voir : https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Fischereiordnung.